不審者対応訓練

不審者対応時の基本的な注意点と対応方法

不審者への対応は、「児童の安全確保」を最優先とし、「職員自身の安全」「相手を刺激しない冷静な対応」「情報の共有と通報」が重要となる。

1. 職員の対応に関する注意点・心構え

| 分類 | 注意点・心構え |

| 児童の安全 | 最優先は児童の避難・安全確保です。不審者から遠ざけることが第一です。 |

| 人権配慮 | 確信が持てないうちは、相手を犯罪者と決めつけず、冷静で丁寧な言葉遣いを心がけます(「何かご用ですか」など)。 |

| 複数対応 | 職員一人が対応せず、必ず複数で対応します。一人が応対、もう一人が児童の避難誘導・通報・応援要請に回ります。 |

| 距離の確保 | 相手を刺激しないよう、また自身の身を守るため、不審者との距離は1m〜1.5m以上離れて対応します。 |

| 冷静さの維持 | 相手の挑発に乗らず、常に冷静な態度で落ち着いて話すよう努めます。 |

| 情報伝達 | 他の職員への緊急連絡(暗号やサインを活用)、警察への通報(110番)、管理者への報告を迅速に行います。 |

| 観察と記録 | 相手の人相、服装、凶器の有無、言動などを冷静に観察し、可能であればメモを取ります。警察への通報時に重要になります。 |

2. 不審者侵入時の具体的な対応フロー

不審者が敷地内に侵入した際の標準的な対応手順です。

- 認知と初期対応

- 来訪者があった場合、室内から視認し、来訪予定や正当な用件の有無を確認します。

- 不審な言動・様子(興奮状態、要領を得ない、凶器所持など)があれば、不審者と認識し、すぐに他の職員にサインや暗号で危険を知らせます。

- 来訪者と対応する職員(複数)は、ドアを施錠し、1m〜1.5mの距離を保ちます。

- 情報伝達と避難誘導

- 役割分担に基づき、**他の職員(通報・誘導係)**へ緊急事態発生を伝達します。

- 児童を不審者の目の届かない安全な場所(避難場所)へ誘導します。その際、落ち着いた声で指示し、パニックを防ぎます。

- 凶器を所持していると判断した場合は、ためらわず直ちに「110番」通報します。

- 不審者への応対

- 複数で毅然とした態度で退去を促します。「ご用件がなければ立ち入らないでください」など、丁寧に説得を続けます。

- 相手を刺激しないよう注意し、警察が到着するまでの時間を稼ぎます。

- 万が一、不審者が奥へ侵入しようとする場合、対応職員は常に不審者と避難場所の間に位置し、防御に努めます。

- 事態収束後

- 警察への状況報告を行います。

- 避難した児童の人数確認(点呼)を徹底します。

- 児童の心のケアを行います。

- 保護者や関係機関へ事実の報告と対応内容を説明します。

- 職員間で振り返りを行い、マニュアルや避難経路の改善につなげます。

不審者対応訓練内容

<シュミレーション>

不審者が施設内に侵入してきたという想定にて訓練を実施。

<目的>

訓練は、職員の役割分担の確認、実際の対応、児童の避難行動の習熟を目的とする。

1. 訓練の実施体制と役割分担

訓練前に、不審者侵入時の職員の役割と緊急連絡体制を明確にします。

| 役割 | 主な行動 |

| 初期対応・応対係 | 不審者と冷静に対応し、時間を稼ぎつつ、相手の状況(人相、凶器、言動)を観察し、情報共有する。 |

| 通報・連絡係 | 警察(110番)へ通報する。管理者・関係機関(行政など)へ連絡する。 |

| 避難誘導・児童保護係 | 児童に避難の指示を出し、安全な避難場所へ誘導する。避難場所で人数確認(点呼)を行う。 |

| 全体指揮係 | 緊急事態発生を知らせる合図を出す。全体を指揮し、役割分担が機能しているか確認する。 |

2. 訓練の具体的な手順

| ステップ | 実施内容 | ポイント・注意点 |

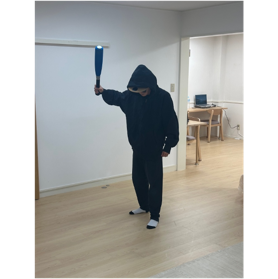

| 1. 侵入場面の設定 | 訓練担当者が不審者役となり、突然来所する(ex. 「知り合いの子どもに会いに来た」「理由なく施設内をうろうろする」)。 | 凶器は持たない、または模造品を使用し、児童に過度な恐怖を与えないように配慮する。 |

| 2. 初期対応 | 職員が来訪者を確認し、不審者と判断する。暗号やサインで他の職員に危険を知らせる。 | 職員同士のサインや暗号が機能するか確認する。人権に配慮した声かけができているか確認する。 |

| 3. 役割行動の開始 | 応対係が1m〜1.5mの距離を保ち応対。通報係が警察に通報するシミュレーションを行う。 | 110番通報時の伝達内容(場所、不審者の特徴、状況)を正確に伝える練習をする。 |

| 4. 児童の避難誘導 | 誘導係が児童に指示を出し、指定された避難場所へ誘導する。 | パニックを起こさず落ち着いて誘導できているか。誘導後、**人数確認(点呼)**を確実に行う。 |

| 5. 安全確認・収束 | 警察到着を想定し、不審者役が退去。全体指揮係が安全宣言を出し、訓練終了。 | 避難経路の施錠や、不審者が退去した後の再侵入に警戒する行動(窓の確認など)も確認する。 |

| 6. 振り返り | 全職員で集合し、訓練での課題、役割行動の評価を行い、マニュアルの改善点について話し合う。 | **「何ができたか」「何が課題か」**を明確にし、記録に残します。 |

まとめと今後の課題

今回の訓練を通じて、職員の初期対応能力と避難行動の理解は一定レベルに達していることが確認できました。一方で、緊急時の防御行動や時間稼ぎの意識、そして避難経路の施錠やバリケード設置といった具体的な対策の習熟度が課題として残りました。

【今後の課題】

- バリケード設置訓練の追加: 次回は、机や椅子、パーテーションなどを活用し、不審者の侵入を物理的に阻止・遅延させる訓練を重点的に実施する。

- 状況に応じた避難場所の選択: 侵入場所に応じて、避難場所や経路を瞬時に判断する訓練を取り入れる。

- 情報伝達ツールの活用: ホイッスルや緊急連絡用携帯電話など、緊急時ツールを使った情報共有の練習を取り入れる。

【訓練の様子】